今回は「車輪」です。小さい頃、駅に止まっている「蒸気機関車」の「車輪」を眺めているのが好きでした。ちょうど、自分と同じくらいの背丈の「車輪」は子供にとって、一番、身近に感じられる「蒸気機関車」でした。

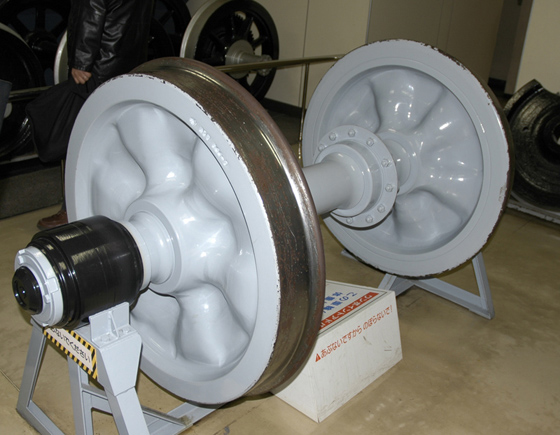

一体波打圧延鋼製車輪(輪軸)と密封コロ軸受 (実物)

Type T34 Steel Wheel Set and Type JC32 Axle-Box (Original)

特急「成田エクスプレス」(253系)をはじめ、JRの新型電車に使われている新しい輪軸(T34形)と軸受(JC32形)です。車輪の中央部分(リム)の厚さを変えて波のような形にして、強度があり、しかも車輪の重さが軽くなるようにしています。

この輪軸は付随車(モータがついていない車両)用で、車軸にはブレーキのディスクプレート取付用台座(ボルトはプレート固定用)があります。軸受は、密封円筒コロ軸受で、各部が非常に薄く小型に作られています。軸受全体を油もれ防止シールで密閉し、中にグリースをつめてあります。車軸の端が外側に出ているので、車軸の回転が見えます。

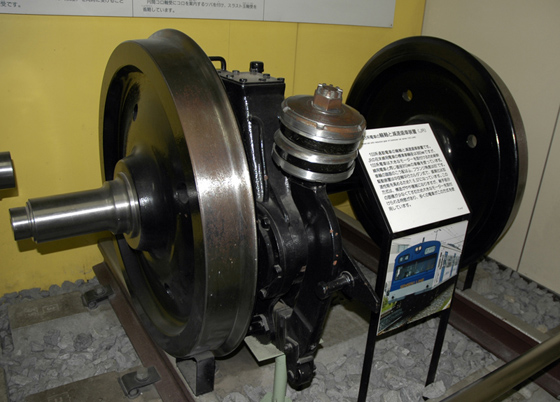

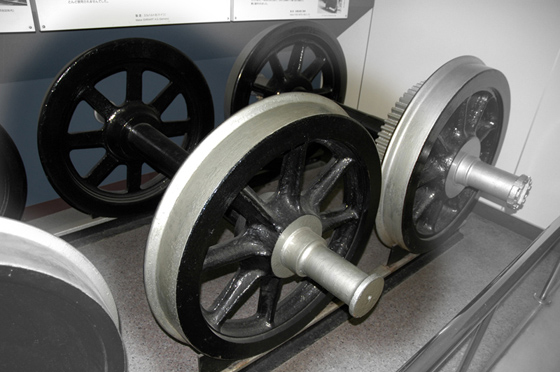

103系電車の輪軸と減速歯車装置

Wheel Set with reduction-gear of commuter car series 103

103系通勤電車の輪軸と減速歯車装置です。JRの在来線用電車の標準車輪径は860mmですが、103系電車は大きなモーターを取り付けるため新幹線用電車と同じ直径910mmの車輪を使っています。

車輪の踏面のこう配は1/20、フランジ角度は65°です。駆動装置は中空軸平行カルダン式で、歯車比は加速性能を高めるため1:6.07になっています。この方式は、構造がやや複雑になりますが、継手部分の面積が少なくてすむため大きなモーターを取り付けられる特徴があり、多くの電車がこの方式を使用しています。

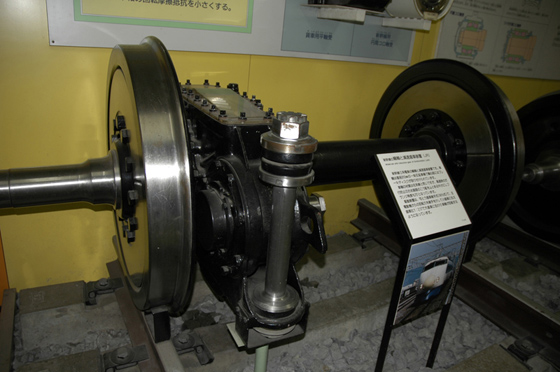

新幹線の輪軸と減速歯車装置

Wheel Set with reduction-gear of SHINKANSEN

新幹線0系電車の輪軸と減速歯車装置です。車輪は直径910mmの一体圧延車輪で輪心部にはブレーキディスクが取り付けられています。

車輪の材質は在来線と同じですが、高速時の蛇行防止のため踏面のこう配を1/40とゆるやかにしフランジ角度も70°となっています。駆動装置は、可とう歯車継手式(WN式)で、主電動機からの回転力を継ぎ手を介して小歯車に伝え歯車比1:2.17で大歯車に伝わり車輪が回転するようになっています。

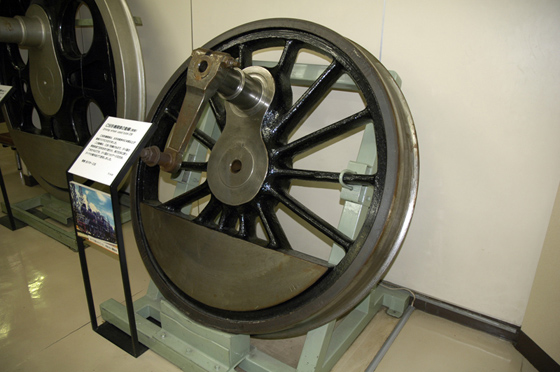

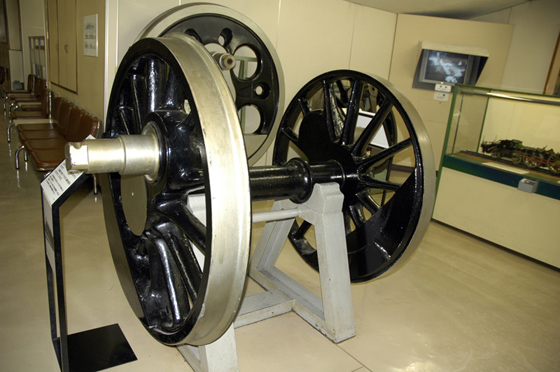

C56形機関車の動輪(実物)

Driving Wheel used type C56

C56形機関車は、太平洋戦争中に半数以上が東南アジアにわたりました。この動輪は、C56-7号機のもので、タイ国の泰面鉄道で30年あまり使われ、再び日本に戻ってきたものです。タイ国は1mゲージのため、タイヤの幅を広げて使用しました。

C59形機関車の動輪(模造)1/1

Driving box wheel used type C59

幹線旅客用蒸気機関車C59形の動輪です。スポーク形動輪は強度的に問題点が多いためC形式の蒸気機関車では、C57形以降は一段とじょうぶなボックス形動輪になりました。

D50形蒸気機関車のスポーク動輪

Driving spoke wheel (used type D50)

D50形蒸気機関車の第3動輪です。このスポーク式動輪の直径は1400mmで以降の国鉄の貨物用蒸気機関車の標準寸法となりました。蒸気機関車では、ピストンの往復運動を主連棒を介してクランプピンで受けて回転運動にしますが、なめらかな回転を得るため、左右のクランクピンの取付位置を2気筒式機関車では90°ずらしてあります。この動輪は片側のタイヤをはずし、輪軸の構成をわかりやすくしてあります。

D50形蒸気機関車(旧形式9900形)は、1923〜1930年に380両製造された幹線用の大型機関車です。車軸配列1-D-1(ミカド)を採用した最初の量産機関車で、以降この配列は、国鉄の貨物用(D形)機関車の標準軸配置となりました。

鋳鋼製車輪(Cast Steel Wheel)1949年(昭和24)

溶かした鋳鉄を砂型に流し込み、成形した後、焼き入れを行い硬化させ、これに鋳鉄製のタイヤをはめ込んだ構造の車輪です。

この車輪は、踏面が摩耗すると削正し、使用限度まで繰り返し使用できる長所があり、鉄道省の基本型になりました。今も旧型車の多くが使用しています。一体式のものもあり、日本では戦時下で輸入品が途絶えた際に製作されました。

鍛鋼製車輪(エルハルト式)(Forged Steel Wheel)1914年(大正3)

鋳鉄の塊(鋼塊)を鉄製の金型に置き、機械(ドロップハンマー)の強い力でたたき伸ばし(鍛造)ながら形を整えて作られた車輪です。

この車輪は、鍛鋼製車輪の一つで、「エルハルト式」(ドイツ)と呼ばれるものです。欠点の少ない優秀な車輪でしたが高価なため、日本ではほとんど使用されませんでした。

圧延鋼製車輪(Rolled Steel Wheel)1911年(明治44)

鋳鋼の塊の中心に穴を開け、これを中心に圧延(ローラー)機械で回転させ、圧延しながら正確な形状に作られた車輪です。

この車輪は、輪心と外輪がいっしょになった一体式の車輪で、踏面が摩耗すると削正し、使用限度になると回りを削り取り輪心として使用しました。ヨーロッパやアメリカでは、広く使われましたが、日本では明治時代に九州鉄道など一部で使用されただけでした。現在は、新しい技術による圧延車輪が新幹線をはじめ広く使用されています。

鋳鉄製ボス車輪(Cast Iron Wheel)1897年(明治30)

軟鋼製の平材を三角形に曲げ、これを6〜8個組んで円形(スポークを構成)にし、中心部を砂型に入れ、穀(こく)になる鋳鉄を流し込んで作られた車輪です。

この車輪は、穀の破損や輪心が車軸を締め付ける力が弱いため、緩むなど、鋳鉄製の穀に欠点がありました。明治時代の日本鉄道や鉄道作業局(国鉄)で多く用いられましたが、車両の大型化により使用されなくなりました。

錬鉄製車輪(Wrought Iron Wheel)1896年(明治29)

普通の温度で加工でき、錆びにくい錬鉄製の平材を三角形に曲げ、これを6〜8個組んで円形(スポークを構成)にし、中心部(穀)の両面に錬鉄の塊をあて、全体を加熱鍛合(叩き伸ばしながら混じり合わせる)して作られた車輪です。

この車輪の構造は、鋳鉄製ボス車輪と同じですが、ボスの大きさが鋳鉄製より小さく、外観で区別できます。明治時代の山陽鉄道や九州鉄道の車両に多く用いられ、鉄道作業局(国鉄)でも使用されました。

木製車輪(Wooden Wheel)1888年(明治21)

鋳鋼製の穀と4本の鋼製の腕を持ち、このすき間にチークなど変形しにくい硬い木材をはめ込んだ構造の車輪です。タイヤ部は、マンセル式というボルト締めで固定されています。

この車輪は、はめ込まれた木材が振動や音を吸収し、乗り心地がよいという特徴があり、イギリスを中心にヨーロッパで初期の小型客車に使用されましたが、強度不足の欠点が大きく、広く普及しませんでした。日本に現存するこの車輪を使用した車両は、1号御料車(当館保存)が唯一のものになっています。

冷硬鋳鉄製車輪(Chilled Wheel)1893年(明治26)

溶かした鋳鉄を金型に流し込み、急激に水で冷やして冷鋼(チル)し、表面を硬くして作られた車輪です。

この車輪は、レールを摩耗させること、踏面摩耗した際、削正ができないことの欠点があり、日本では明治時代に北海道の小型客車の一部と路面電車の一部(いずれもアメリカからの輸入車両)に使用されただけです。