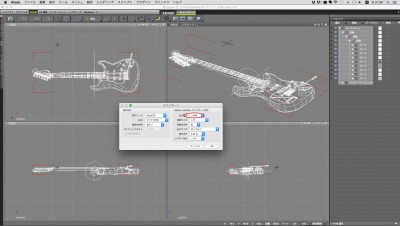

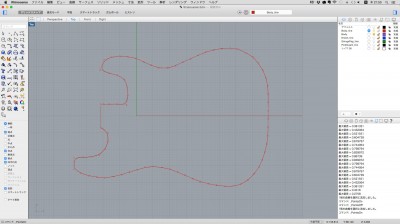

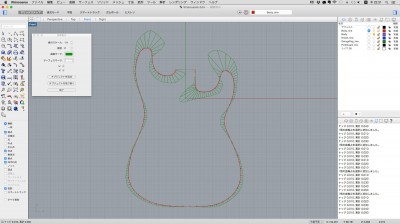

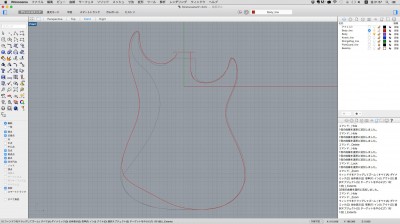

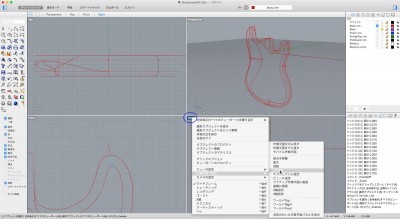

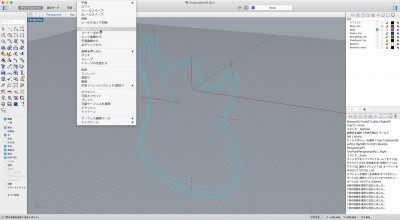

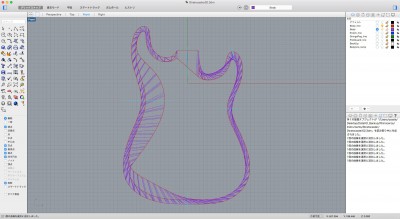

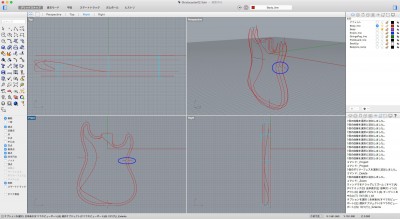

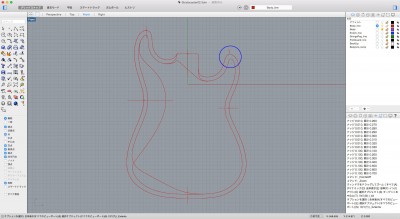

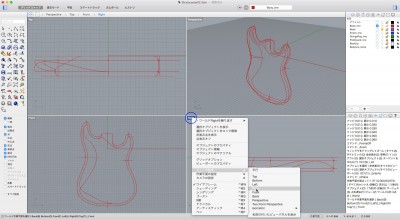

ボディを形成する側面の形状を編集します。

まず、形状が大きく変わる部分にサーフェスを

横切るように直線を作成します。

必ず、サーフェスの幅より直線が長くなるようにします。

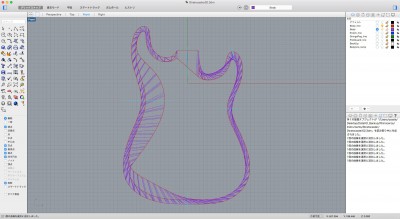

とりあえず、6本の直線(水色)を作成しました。

この直線をサーフェスに投影し、その投影した曲線を

編集することにより、形状を整えていきます。

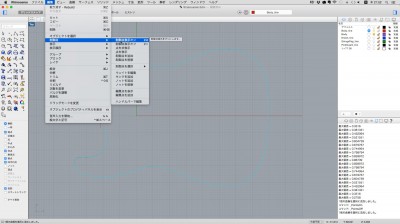

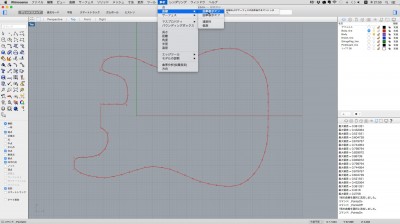

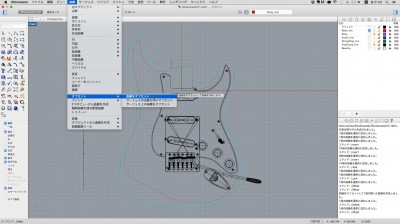

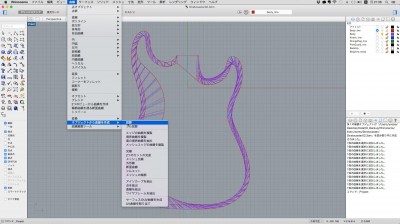

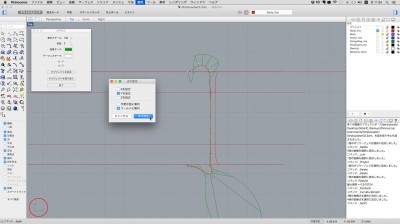

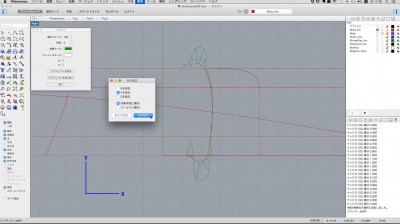

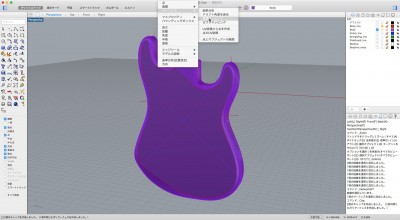

6本の直線を選択し、「曲線」-「オブジェクトから曲線を作成」-「投影」を

選択し、投影先でボディのサーフェス(紫色)をクリックします。

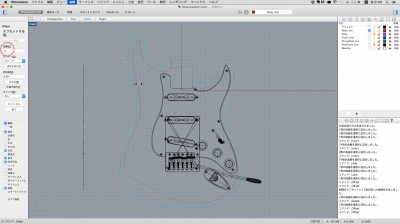

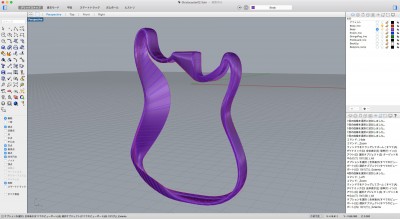

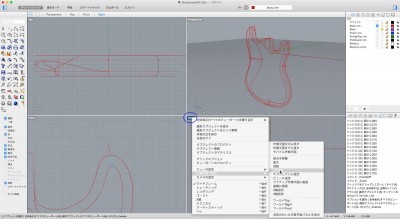

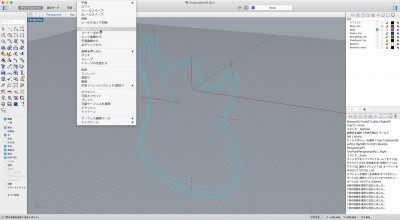

サーフェスを削除します。

投影された曲線はこのような感じになります。

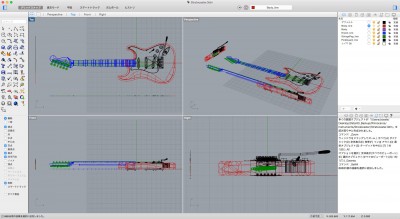

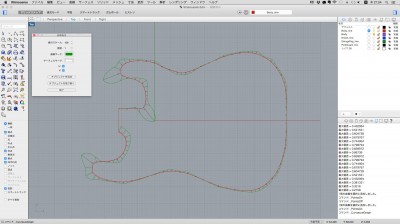

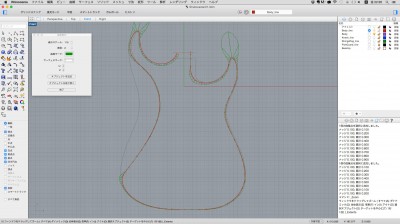

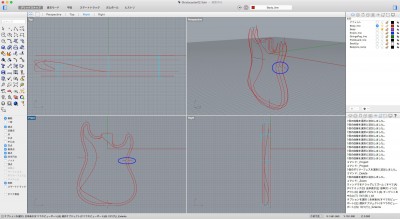

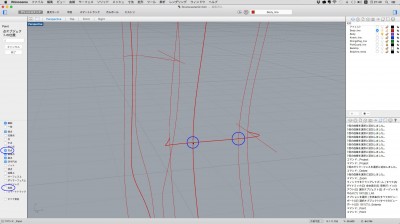

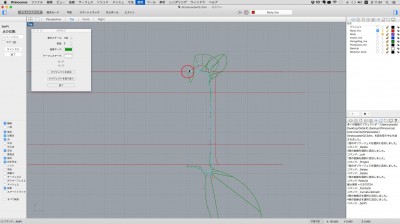

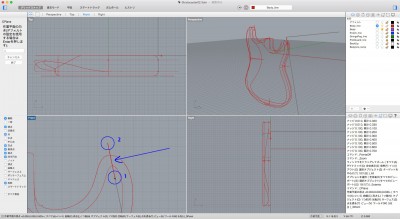

まず、最初に青丸の曲線を編集していきます。

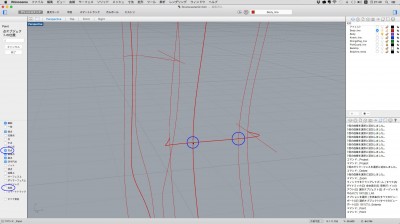

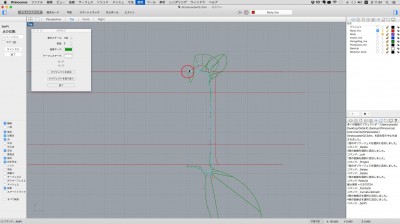

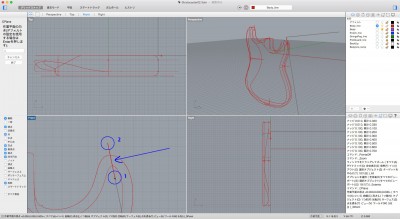

編集する曲線が最初に編集した4本の曲線と交わってる

4点の内、端点では無い真ん中の2点(青丸)に点オブジェクトを

配置します。

端点の位置は変更しませんが、真ん中の2点は

編集する時に移動する可能性があるため、

編集時は曲線が必ずこの2点の点オブジェクトを

通過するようにします。

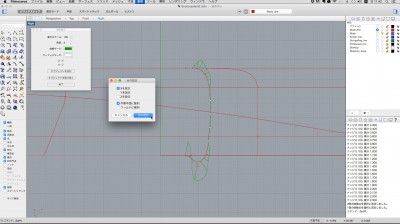

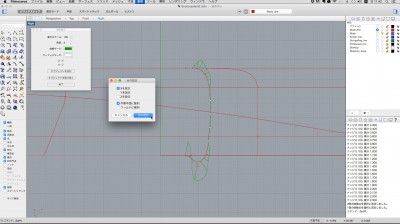

「投影」のチェックを外し、オブジェクトに直接

スナップするようにします。

「交点」をチェックし、オブジェクトが交差している点に

スナップするようにします。

「曲線」-「点オブジェクト」-「点」を選択し、

2つの曲線の交点辺りにマウスを持っていくと

2つの曲線が太くハイライトし、交点を

検出したところでクリックします。

同様にもう一つの交点にも点オブジェクトを配置します。

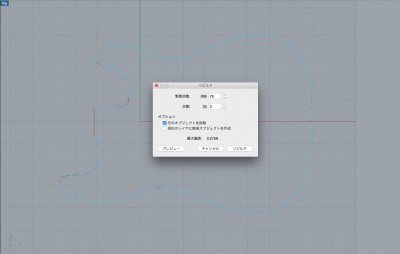

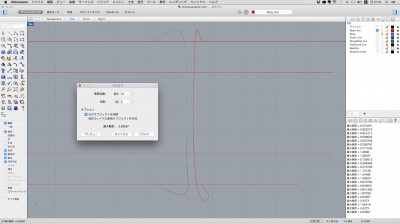

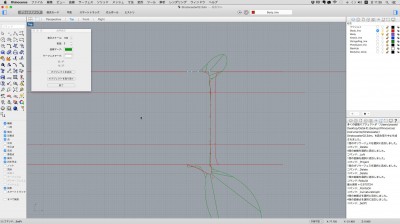

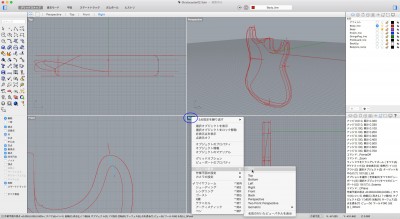

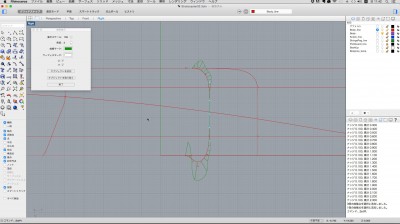

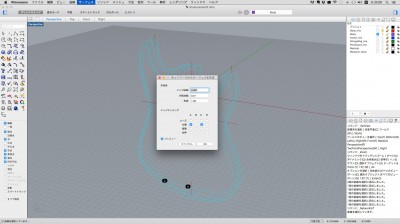

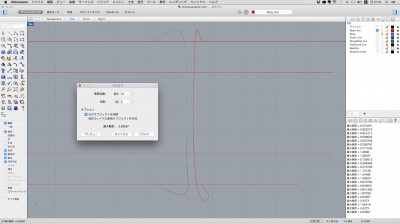

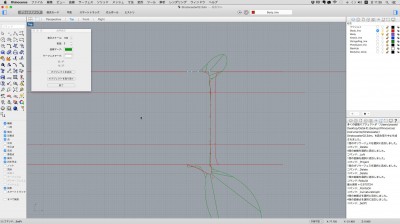

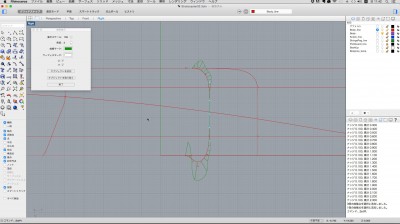

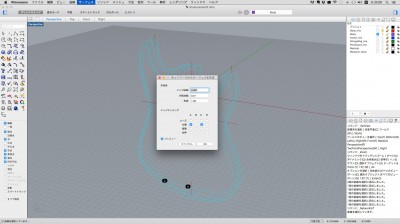

曲線に「リビルド」をかけます。

今回は形状を大幅に変えるので、

出来るだけ少ない制御点数(12)から始めます。

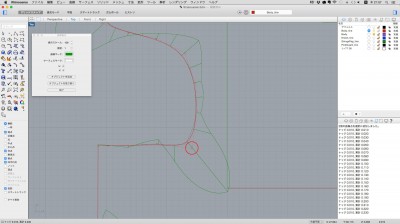

2つのサーフェスを接続する場合、その継ぎ目を

滑らかにするためには、少なくとも双方の曲線の端点と

その次の制御点が直線状に並んでなければなりません。

今回の場合、編集中の曲線の端点および次の制御点と

ボディの表面/裏面(X軸に平行)は一直線上になければいけません。

4つの制御点(水色)を選択し「変形」-「XYZを設定」を選択します。

「点の設定」ダイアログで「Yを設定」のみチェック。

「ワールドに整列」をチェック。

X,Y,Z軸のどれに設定するかわからなくなった場合は、

画面左下の軸表示(赤丸)を見てどの軸方向に整列させるのか

確認しましょう。

設定が終わったら「点の設定」をクリックします。

どの位置に設定するのか聞いてくるので、

端点(赤丸)の位置でクリックする。

図のように4つの制御点が端点の位置で、

X軸に平行な直線状に並びます。

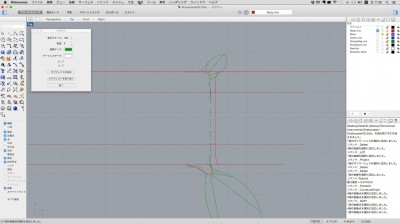

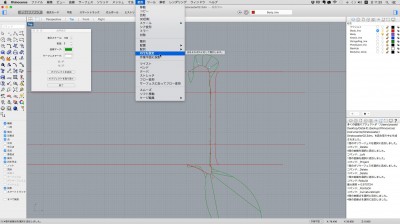

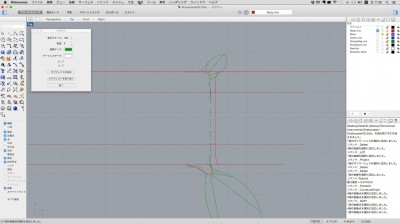

図のような制御点群をX軸に整列させたい場合は

「点の設定」ダイアログで「Xを設定」のみチェックします。

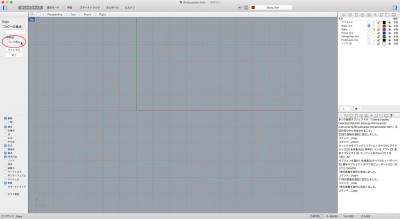

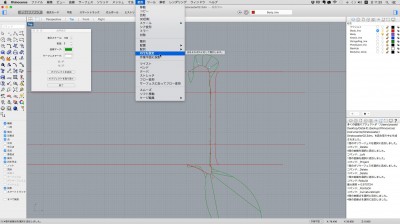

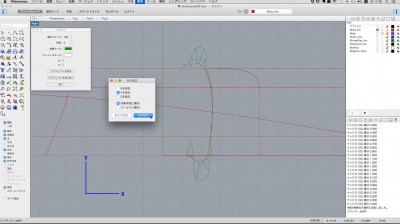

編集する曲線がX軸またはY軸に平行な場合は

問題ないのですが、図の青丸の曲線のように

軸に対して傾いている場合は、制御点を移動させると

制御点が直線上からずれて編集しづらくなります。

そんな状況を回避するため「作業平面」を設定します。

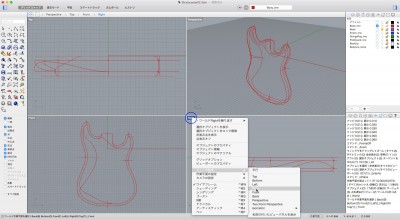

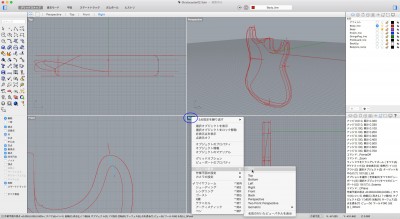

「Right」(青丸)の部分を右クリックし、

「作業平面の設定」-「3点指定」を選択します。

「Front」ビュー上で1の端点 → 2の端点の順に

クリックし、最後の3点目は「法線上」に設定するので、

「enter」を押して終了します。

「Right」(青丸)の部分を右クリックし、

「ビューの設定」-「平行」を選択します。

これで「Right」ビューは青矢印の方向から見ている状態に

なるので、「Right」ビュー上で編集している分には、

常に青丸1 - 青丸2の直線上を制御点が移動することになります。

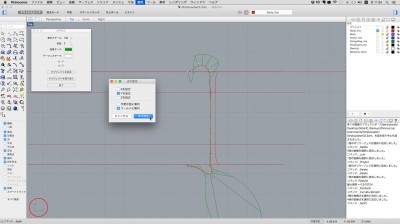

「作業平面」を設定した場合、「XYZを設定」の設定項目が

少し変わってきます。

本来のX,Y,Z軸に関係なく画面上下方向が「Y軸」

左右方向が「X軸」になります。

そして、「作業平面に整列」をチェックします。

図のような制御点群(水色)を画面左右方向に整列させるためには

「Xを設定」のみにチェックを入れます。

設定後は図のようになります。

「作業平面」を元に戻すには、

「Right」(青丸)の部分を右クリックし、

「作業平面の設定」-「ワールドRight」を選択します。

「Right」(青丸)の部分を右クリックし、

「ビューの設定」-「Right」を選択します。

これで通常状態に戻ります。

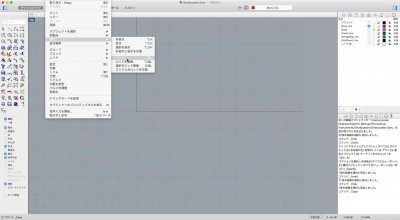

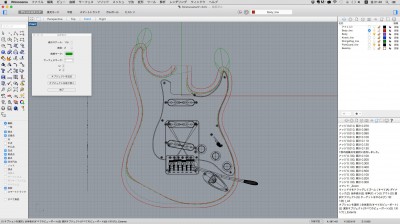

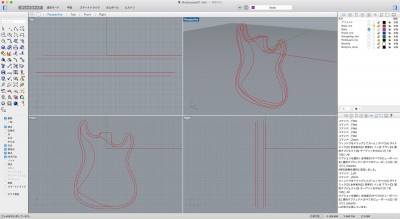

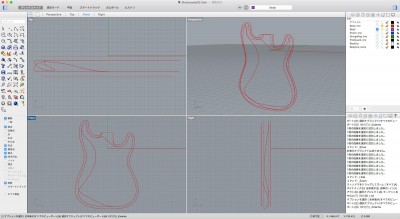

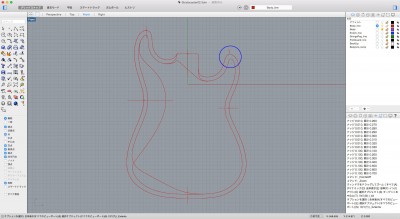

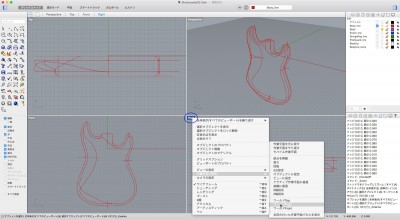

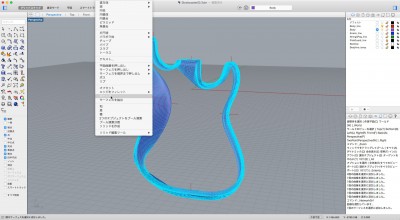

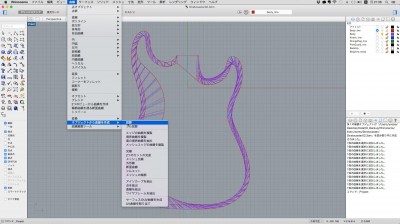

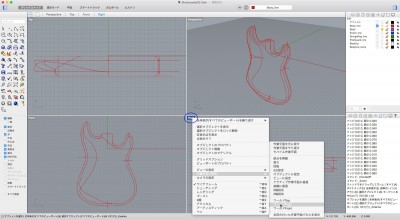

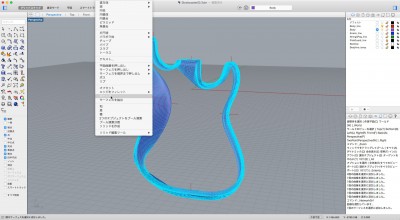

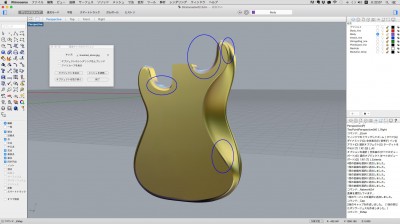

すべての曲線を編集し終わったら、

サーフェスを作ってみます。

4本の外形線と6本の側面の線を選択し、

「サーフェス」-「曲線ネットワーク」を選択します。

「ネットワークからサーフェスを作成」ダイアログで

「面の細かさ」や「端面の処理」を設定できますが、

ここはそのまま「OK」を押します。

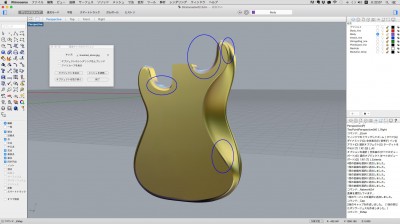

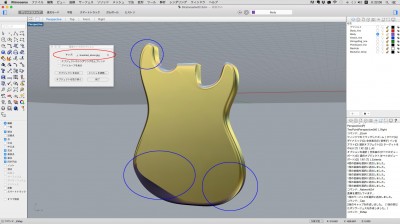

出来上がったサーフェスを選択し、

「ソリッド」-「キャップ」を選択します。

サーフェスの端面がきちんと平面になっていれば、

蓋がされます。

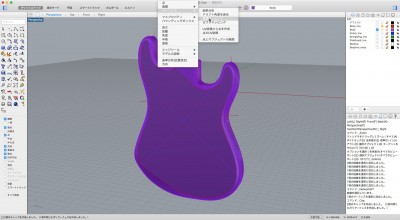

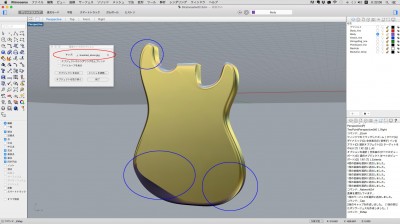

サーフェスの具合を見やすくするため、

「解析」-「サーフェス」-「環境マッピング」を

選択します。

「マップ」(赤丸)は「brushed_silver」を選択。

青丸の部分に「歪み」や「滑らかに繋がっていない」部分が

みられるので、さらに細く断面曲線を作って

調整していきたいと思います。

今回のところまでのデータは

Stratocaster03.3dm

です。

Mac版Rhinocerosで作成していますが、

Windows版でも開けます。

Rhino for Macの入手はこちらです。